(Tulisan Bersambung Hukum: 1)

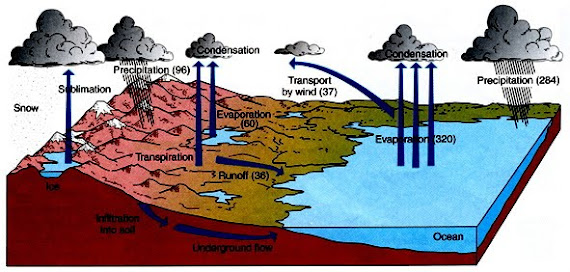

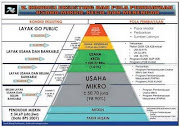

Sumberdaya hutan dengan potensi manfaatnya yang bersifat tangible dan intangible memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat, misalnya dalam menyediakan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan. Nilai manfaat hutan tidak hanya nilai manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki nilai manfaat sosial dan perlindungan ekosistem. Astana et.al. (2002) menyatakan bahwa peranan ekonomi kehutanan ditunjukkan oleh kontribusi manfaat pengusahaan hutan dalam peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Devisa negara dari produk hasil hutan selama periode 1991-2001 berkisar US$ 3,46-5,43 miliar dengan laju peningkatan sebesar 5-10% per tahun yang dihitung berdasarkan nilai ekspornya (Santoso, 2008). Lebih lanjut Santoso (2008) menyebutkan bahwa nilai devisa produk hasil hutan pada periode tahun 1990-1997 mencapai 30% dari nilai ekspor industri nasional, sedangkan pada saat tahun 1998-2002 nilai devisa hutan sebesar 12% dari total produk industri. Selain nilai ekonomi tersebut, sumberdaya hutan juga memberikan kontribusi dalam menyediakan jasa lingkungan yang nilai keberadaan dan fungsinya sangat penting dalam menyangga kehidupan masyarakat misalnya jasa lingkungan air, penyerapan karbon, dan rekreasi alam.

Sumberdaya hutan dengan potensi manfaatnya yang bersifat tangible dan intangible memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat, misalnya dalam menyediakan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan. Nilai manfaat hutan tidak hanya nilai manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki nilai manfaat sosial dan perlindungan ekosistem. Astana et.al. (2002) menyatakan bahwa peranan ekonomi kehutanan ditunjukkan oleh kontribusi manfaat pengusahaan hutan dalam peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Devisa negara dari produk hasil hutan selama periode 1991-2001 berkisar US$ 3,46-5,43 miliar dengan laju peningkatan sebesar 5-10% per tahun yang dihitung berdasarkan nilai ekspornya (Santoso, 2008). Lebih lanjut Santoso (2008) menyebutkan bahwa nilai devisa produk hasil hutan pada periode tahun 1990-1997 mencapai 30% dari nilai ekspor industri nasional, sedangkan pada saat tahun 1998-2002 nilai devisa hutan sebesar 12% dari total produk industri. Selain nilai ekonomi tersebut, sumberdaya hutan juga memberikan kontribusi dalam menyediakan jasa lingkungan yang nilai keberadaan dan fungsinya sangat penting dalam menyangga kehidupan masyarakat misalnya jasa lingkungan air, penyerapan karbon, dan rekreasi alam.

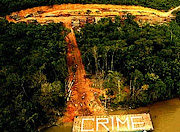

Sedangkan hutan tersisa yang berada di atas tingkat tersebut adalah Papua (71%), Sulawesi (43%), dan Bali (22%). Salah satu penyebab utama dari terjadinya degradasi lahan dan deforestasi tersebut adalah praktek pembalakan liar/illegal logging yang terjadi hampir merata disemua wilayah Indonesia, selain karena alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan kebakaran hutan.

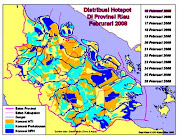

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang laju degradasi hutan akibat pembalakan liar/illegal logging tergolong tinggi. Selama dua puluh tahun terakhir kerusakan hutannya mencapai 3,7 juta ha dari 8.598.757 ha penutupan lahan berupa hutan. Kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan TGHK terdiri dari hutan lindung (HL) seluas 390.000 ha, kawasan suaka alam dan pelestarian alam (KSPA) daratan seluas 410.908 ha, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 1.960.128 ha, dan hutan produksi tetap (HP) seluas 1.873.632 ha. Saat ini kondisi hutan alam di Provinsi Riau sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan dimana luasan hutan alam yang tersisa sekitar 1 juta ha (Bappedalda Riau, 2005).

Konversi skala besar lahan hutan menjadi dua peruntukan: (1) yakni untuk pembangunan perkebunan besar kelapa sawit yang saat ini telah mencapai 2,7 juta ha, dengan target pertambahan luas 8,02% pertahun sampai mencapai luas 3,1 juta ha benar-benar merupakan faktor utama penyebab kerusakan terbesar hutan alam di Provinsi Riau; dan (2) pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sebagiannya dipasok dari hutan alam untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku bubur kertas (pulp) dan kertas PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) dan PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper). Provinsi Riau merupakan pusat percepatan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) secara nasional. Lebih dari 50% program percepatan HTI berlokasi di provinsi tersebut adalah dengan luasan 1,6 juta ha. Dari luas hutan produksi di Riau yang mencapai 4,1 juta ha, hampir 40% adalah merupakan areal HTI. Hampir 70% dari deforestasi merupakan areal hutan produksi yang secara hukum dapat dikonversi untuk kepentingan budi daya non-kehutanan. Data di Departemen Kehutanan itu menunjukkan luas areal hutan produksi yang dapat dikonversi di wilayah Riau dalam kondisi masih berhutan mencapai angka 982.620 ha (FKPMR, 2007). Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, sumberdaya hutan menjadi alternatif sumber pendapatan daerah. Apabila tidak dikendalikan, dari segi perlindungan hutan tentunya sangat mengkhawatirkan, karena hal tersebut berarti daerah dapat mengeksploitasi sumberdaya hutan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kasus ini pada awal operasi tim Illegal Logging Mabes Polri dan Departemen Kehutanan diawal tahun 2007, menyeret 14 (empat belas) perusahaan perkayuan milik PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). Tujuh buah perusahaan datang dari kelompok PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP); yaitu PT. Madukoro dan PT. Nusa Prima Manunggal (NPM) di Kabupaten Pelalawan, PT. Bukit Batubuh Sei Indah (BBSI), PT. Citra Sumber Sejahtera (CSS), dan PT. Mitra Kembang Selaras (MKS) di Kabupaten Indragiri Hulu, PT. Merbau Pelalawan Lestari (MPL) dan PT. Nusa Prima Manunggal (NPM). Serta tujuh perusahaan dari kelompok PT. IKPP yaitu; PT. Arara Abadi, PT. Bina Duta Laksana (BDL) PT. Rimba Mandau Lestari (RML), PT. Inhil Hutan Pratama (IHP), PT. Satria Perkasa Agung (SPA), PT. Wana Rokan Bonay Perkasa (WRBK), dan PT. Ruas Utama Jaya (RUJ) ditetapkan sebagai tersangka dalam pembalakan liar/illegal logging di Provinsi Riau. Proses pemberkasan perkara selama hampir dua tahun berproses. Berdasarkan keterangan tim ahli dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan pada akhirnya dibulan Desember 2008 dianggap kurang cukup bukti perbuatan melawan hukumnya. Sehingga harus diputuskan untuk dikeluarkannya SP-3 atas 13 dari keseluruhan 14 berkas kasus yang ditangano Polda Riau yang menyangkut dugaan delik pidana pembalakan liar/illegal logging tersebut diatas. Kesimpulan tim ahli pertama dari KLH menyatakan bahwa di Provinsi Riau selama ini tidak ada kerusakan lingkungan. Sementar tim ahli kedua dari Departemen Kehutanan menyimpulkan bahwa 13 dari 14 perusahaan tersebut mengantongi izin – artinya selama ini mereka telah melakukan seluruh upaya yang sebelumnya diduga adalah aktivitas pembalakan liar/illegal logging oleh Polda Riau yang akhirnya dinyatakan sah berdasarkan hukum. Kecuali PT. Ruas Utama Jaya (RUJ) anak perusahaan PT. IKPP yang diangap secara nyata tidak memiliki izin dan memenuhi unsur pembalakan liar/illegal logging karena membangun kanal (parit) didalam hutan lindung yang terbukti sah melakukan unsur perbuatan melawan hukumnya (onrechmatigheids beleid). Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa pada kasus Provinsi Riau ini telah terjadi permasalahan inkonsistensi dan insinkronisasi antara kebijakan perlindungan hutan dengan pengusahaan hutan di Indonesia. Dari sana mulai dapat diukur belum terimplementasi dengan baik dan efektifnya seluruh kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan pemberantasan pembalakan liar/illegal logging didalam sebuah kesatuan yang holistik dan integrated.

Tingkat degradasi dan deforestasi hutan di wilayah tersebut sudah sangat memprihatinkan serta telah mendatangkan bencana ekologis. Diperlukan upaya terobosan hukum khusus yang harus dilakukan oleh elit pemegang kekuasaan negara dan pemerintahan tertinggi negeri ini. Terkait dengan hal tersebut diatas, apabila peraturan perundang-undangan yang bersifat lex specialis tidak mampu menanggulangi delik pidana tertentu semacam masalah pembalakan liar/illegal logging ini, maka pemerintah dalam hal ini Kepala Pemerintahan yang juga sekaligus Kepala Negara yaitu Presiden RI dapat melakukan intervensi apabila para pembantunya yaitu Alat Negara Penegak Hukum yaitu Polri dan Pengacara Negara yaitu Kejaksaan telah memberlakukan Asas Subsidiaritas dari UU Kehutanan No. 49 Tahun 1999 menjadi penggunaan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk upaya implementasi Asas Ultimum Remidium dan Asas Premum Remidium namun masih juga belum berhasil. Itulah saatnya dengan alasan “kondisi yang genting” dan “telah terjadi keresahan yang sangat luas dan merata ditanah air”, Kepala Negara yang juga sekaligus Kepala Pemerintahan dapat menggunakan hak prerogatifnya sebagai seorang Presiden untuk melahirkan usulan Perpu (Peraturan Pengganti Undang-undang) yang dilakukan bersama dan atas persetujuan DPR RI dan atau sekaligus dengan memerintahkan dikeluarkannya Kepres (Keputusan Presiden) yang besifat beshicking/terminate/pemutus. Bukan lagi sejenis Inpres (Instruksi Presiden) seperti didalam hal Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia, yang sudah cukup baik namun terbukti tidak efektif. Dalam kenyataannya, sebuah inpres saja tidak cukup karena tidak memiliki sifat beschicking/terminate/pemutus[1] itu tadi. Karena tidak adanya unsur sifat tersebut itulah karenanya diperlukan sebuah terobosan hukum lainnya. Hal seorang Presiden selaku Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan mengeluarkan Kepres dan mengusulkan Perpu dimungkinkan oleh UUD 45. Karena dampak negatif pembalakan liar/illegal logging ini sangat mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan hidup dan sudah menimbulkan keresahan tinggi dimasyarakat luas. Terkait dengan hal tersebut Presiden selanjutnya dapat meminta kepada lembaga-lembaga negara di bidang penegakan hukum untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar/illegal loging langsung dengan pengenaan pasal pidana terkait deforestasi dan degradasi lingkungan hidup yang dikeluarkannya dengan pengawasan terbuka bagi umum dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat luas Indonesia dengan bantuan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

[1] Anna Erliana (2005), Guru Besar Hukum Tata Negara, Pasca Sarjana FH-Universitas Indonesia, Saksi Ahli Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)